रूमी की कविताएं आदमी को भीतर तक खंगालती हैं। ये रसीली कविताएं ज्ञान राशि का संचित कोष हैं। आध्यात्मिक भावों को प्रकट करने वाली निर्दोष कविताएं हैं। अनेक संवेदनाओं से भरे हुए मनुष्य के मानसपटल में आध्यात्मिक संवेदना का अभाव निश्चित ही एक प्रकार का खालीपन पैदा करता है। रूमी के साहित्य में यह जादू है कि वह इस शून्य में आध्यात्मिकता का ऐसा बिंब खड़ा करता है, जिसके इर्दगिर्द बाकी संवेदनाएं इसी के प्रतिबिंब लगने लगते हैं।

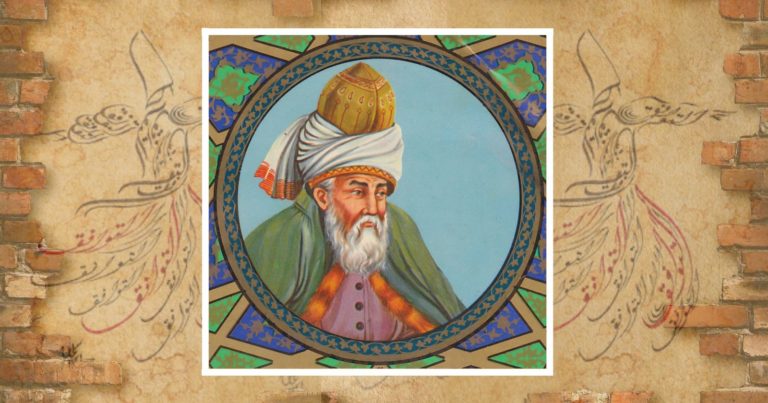

फारस देश के बाल्ख़ में सन् 1207 में जन्मे मौलाना जलालुद्दीन रूमी की 100 ग़ज़लों का हाल ही हिंदी अनुवाद हुआ है। ईरान सरकार के आर्थिक सहयोग से महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा तथा राजकमल प्रकाशन के संयुक्त तत्त्वावधान में इसका प्रकाशन ‘निःशब्द–नूपुर’ के रूप में हुआ है। इस अनुवाद का नाम अपने आपमें संगम है। जिसमें मुखरता भी है और मौन भी। ऐसा ही अजूबा यह अनुवाद है, जिसमें रूमी का बरसों पुराना फारसी खजाना पहली बार हिन्दी में उतरा है। पुस्तक को रुचिपूर्ण बनाने के लिए रूमी की मूल फारसी गजलों को देवनागरी लिपि में प्रस्तुत किया गया है फिर उनका हिन्दी अनुवाद दिया गया है। ग़ज़लों में प्रयुक्त छन्दों को ईरानी तथा भारतीय काव्यशास्त्र की पारंपरिक रीति के गणनिर्देश के साथ स्पष्ट किया गया है। मूल ग़ज़लों को फ़ारसी लिपि में रखा गया है। जो फारसी पढ़ना नहीं जानते हैं उनके लिए पुस्तक के अन्त में फ़ारसी काव्य को समझने के महत्त्वपूर्ण सुझाव हैं। पुस्तक में फ़ारसी व्याकरण भी जोड़ा गया है तथा प्रत्येक शब्द के अर्थ को स्पष्ट किया गया है। कह सकते हैं कि इस तरह ‘निःशब्द–नूपुर’ सिर्फ अनुवाद न होकर रूमी को जानने और समझने के लिए बड़े काम की पुस्तक है।

रूमी की कविता ‘मसनवी’ आध्यात्मिक दुनिया में बेहद प्रसिद्ध है। पर उनकी ग़ज़लें मसनवी की तुलना में कम जानी जाती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि ‘दीवाने शम्स’ में संकलित रूमी की ग़ज़लें प्रेम और रहस्यवाद की अनूठी संपदा है। इनके प्रत्येक ग़ज़ल का प्रत्येक शेर परिपूर्ण है। रूमी ने प्यार के महासागर में उतरकर कविताएं लिखनी शुरू की थी। उनकी कविता काव्यात्मक चमत्कारों तक सीमित नहीं है बल्कि ज्ञान के परमाधार आत्मा में स्पंदन पैदा करती है। उनकी कविता साध्य भी है और साधन भी। रूमी की कविता प्रेम और भाव के रस सागर में भीगी हुई है। वे एक साथ दो काम करती हैं, खुद मौन रहती हैं और पाठकों की आत्मा में झनकार पैदा करती हैं।

रूमी की सरस कविता भाव और महाभाव की है। वे परम विश्राम तक ले जाती हैं। रूमी का कविता विवेक आपादमस्तक है, जो जड से परे चेतन तक से जोड़ने का सामर्थ्य रखता है। यह खासियत रूमी को दूसरे कवियों से भिन्न बनाती है। इसी नाते रूमी के बारे में एक प्रचलित कहावत है, ‘वे शाइर नहीं बल्कि साहिर यानी जादूगर हैं।’ इसलिए इनकी कविताएं सिर्फ साहित्य नहीं बल्कि एक साधना है, उपासना है, अध्यात्म है। ये कविताएं आदमी को भीतर तक खंगालती हैं। वे रसीली कविताएं ज्ञान राशि का संचित कोष हैं। आध्यात्मिक भावों को प्रकट करने वाली निर्दोष कविताएं हैं। अनेक संवेदनाओं से भरे हुए मनुष्य के मानसपटल में आध्यात्मिक संवेदना का अभाव निश्चित ही एक प्रकार का खालीपन पैदा करता है। रूमी के साहित्य में यह जादू है कि वह इस शून्य में आध्यात्मिकता का ऐसा बिंब खड़ा करता है, जिसके इर्दगिर्द बाकी संवेदनाएं इसी के प्रतिबिंब लगने लगते हैं।

ऐतिहासिक साक्ष्य है कि रूमी ने सूफ़ियों का मौलवी सम्प्रदाय बनाया था, जिसमें उन्होंने ‘समा’ मतलब अध्यात्म से सराबोर नृत्य को भी जोड़ा था। उनकी गजलें मुख्यतः ढफ की थाप और नै (बांसुरी) की लय पर गाने के लिये हैं। इस कारण इन गजलों में ऊर्जा, प्रवाह, संगीत अथवा लय है, जो दूसरे फ़ारसी कवियों के साहित्य में दुर्लभ है। इनकी गजलों में आलंकारिक प्रयोग यानी काफिये ‘अन्त्यानुप्रास’ के प्रयोग अनूठे हैं, जिनसे रूमी की कविता अपने ऐश्वर्य के बल से दूसरी कविताओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती है। ऐसे में रूमी के लिखे छंदों के साथ अनुवाद की जुगलबंदी करना कोई आसान काम नहीं है। हर आलाप पर बेसुरा और बेताला होने का खतरा है। मूल से दूर चले जाने का खतरा है। पर बलराम शुक्ल ने इसे इतनी सावधानी से साधा है कि यह अनुवाद सुर और ताल का सुरीला संगम बन गया है। अनुवाद और मूल में सुंदर सामरस्य स्थापित हो गया है। अनुवाद में भी मूल जैसा कथ्य और व्यञ्जना है। बलराम शुक्ल दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। शुक्ल की खासियत है कि इनकी संस्कृत साहित्य के साथ ही फ़ारसी भाषा पर मजबूत पकड़ हैं, जो दूसरे संस्कृत जानने वाले लोगों में दुर्लभ है। डॉ. शुक्ल का फ़ारसी ग़ज़लों का संग्रह ‘इश्क़ो आतश’ ईरान से प्रकाशित हुआ है। इनके शोध का हिस्सा ‘भारतीय ज्ञान—विज्ञान के फ़ारसीकरण’ से जुड़ा है।

इस अनूठे अनुवाद का एक नमूना देखिए–

बी मा[1]

1. मा रा सफ़री फ़ताद बी मा

आन् जा दिले मा गुशाद बी मा

2.आन् मह कि ज़े मा निहान् हमी शुद

रुख़ बर रुख़े मा निहाद बी मा

3.चून् दर ग़मे दूस्त जान् बेदादीम

मा रा ग़मे ऊ बे ̆ज़ाद बी मा

4.मा ईम हमीशे मस्त बी मै

मा ईम हमीशे शाद बी मा

5.मा रा म-कुनीद याद हरगिज़

मा ख़ुद हस्तीम यादे बी मा

6.बी मा शुदे ईम शाद, गूयीम :

ऐ मा कि हमीशे बाद बी मा

[1]छन्द ६ – ऽ ऽ । । ऽ । ऽ । ऽ ऽ

–हिन्दी अनुवाद–

1. पाणी पीवा चंचु बिनु[1]

1. हम एक ऐसे सफ़र पर चले जिसमें हम ख़ुद ही शामिल नहीं थे।

उस सफ़र पर हमारे दिल हमारे बिना ही खिल उठे थे।

2. वह चाँद, जो हमेशा हमसे छिपा रहता था–

उसने जब हमारे होंठों पर अपने होंठ रखे, तो हम ही वहाँ नहीं बचे!

3. जब हमने प्रिय की तड़प में अपने प्राण न्यौछावर कर दिये तो–

उसके ग़म ने हमारे बग़ैर फिर से हमें पैदा किया।

4. हम हमेशा शराब के बिना मस्त हैं।

हम हमेशा हमारे बग़ैर प्रसन्न हैं।

5. ऐ लोगो! हमें हरगिज़ याद न करो!

हम ख़ुद ऐसी याद हैं जिसमें हम नहीं हैं।

6. हम अपने बिना आह्लादित हो गये हैं, और दुआ कर रहे हैं-

ऐ काश! हम हमेशा हमारे बिना रह पाएँ।

[1] कबीरदास

फारसी भाषा के अध्येता को ‘नि:शब्द नूपूर’ रूमी का प्रतिनिधि संस्करण न लगने के बजाय स्वाभाविक अनुवाद लगे, इसका बलराम शुक्ल ने पूरा ध्यान रखा है। साथ ही उनका यह साहित्यिक प्रयास रूमी को न जानने वाले हिन्दीभाषियों को रूमी से मिलवाने के लिए भी है। प्रस्तुत संग्रह के 3 भाग हैं। पहला है बाबे तलब (साधन खण्ड)। बाबे तरब (विभूति खण्ड) दूसरा और तीसरा बाबे विसाल (भरतवाक्य) है।

विश्व के अत्यंत सम्मानित साहित्यकारों में रूमी मध्य एशिया के उस भूभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां शुष्कता में भी रस है। वे पूर्वी तथा पाश्चात्य संस्कृतियों के मिलन बिंदु हैं। ऐसे में रूमी के साहित्य का पहले संस्कृत में और अब हिंदी में अनुवाद भारतीय काव्य रसिकों के लिए ताजगीभरा एवं नूतन स्पंदनों को जागृत करने वाला होगा।

– डॉ. उमेश नेपाल

बलराम शुक्ल ने सैंकड़ों साल पुरानी संस्कृत के साथ फारसी की आत्यन्तिक निकटता को स्पष्ट किया है। निःशब्द–नूपुर की प्रस्तावना में डॉ. बलराम शुक्ल लिखते हैं, ‘फ़ारसी केवल इसलिए भारतीय जनमानस के निकट नहीं है कि इस भूभाग पर एक बड़े कालखंड तक शासन करने वालों के द्वारा इसे राजभाषा बनाया गया था अथवा भारत में एक बड़ी संख्या में रहने वाली मुस्लिम जनसंख्या इसे अपनी संस्कृति से सम्बन्धित भाषा मानती है बल्कि भारत के साथ इसकी आत्मीयता के और भी गहरे और स्वाभाविक कारण हैं। इस नाते फ़ारसी की स्थिति हम भारतीयों के लिए अंग्रेज़ी अथवा अरबी से बहुत बढ़कर है। भाषावैज्ञानिक अथवा नृतत्त्वशास्त्री इस बात की गवाही देते हैं कि ईरानी तथा हिन्दुस्तानी मानव जाति एक ही मूल से सम्बद्ध हैं। दोनों संस्कृतियों की भाषाएं इसमें बड़ी प्रमाण है। दोनों समान मूल से निकली भाषाओं का प्रयोग करते हैं जिसके कारण दोनों संस्कृतियों के मानस में एक अनिर्दिष्ट प्रकार के खिंचाव का अनुभव होता है। अगर व्यक्ति थोड़ी—सी संवेदनशील अकादमिक दृष्टि का प्रयोग कर सके तो उसे सदियों में हुए राजनैतिक, धार्मिक या भौगोलिक परिवर्तनों के पार दोनों संस्कृतियों की एकता साफ़—साफ़ दिखाई पड़ जाएगी। संस्कृत भाषा का अपने मूल प्रकृति और सारे दमखम के साथ सुरक्षित रह पाना सारी मानवता के लिए एक वरदान की तरह है। सारे सांस्कृतिक और धार्मिक माहात्म्यों से भी बड़ा इसका योगदान यह है कि यह हज़ारों वर्षों में बिखरे, टूटे मानवीय इतिहास, भाषा और संवेदनाओं को फिर से जोड़ पाती है। विभिन्न समाजों में निकटता के कारणों को खोजती है। सभ्यताओं में प्रवाहित अनजाने आन्तरिक प्रेम को अपनी गवाहियों से प्रमाणपुष्ट कर देती है। संस्कृत का अध्ययन भारोपीय लोगों के लिए अपने जड़ों की पहचान करवा कर उन्हें अद्भुत गंभीरता प्रदान करता है। संस्कृत के अध्ययन से हम जान पाते हैं कि सेमेटिक धर्म से पूरी तरह परिगृहीत होने पर भी, अरबी लिपि में लिखी जाने पर भी, विदेशी शब्दों से 50 प्रतिशत से भी अधिक मिश्रित हो जाने पर भी फ़ारसी भाषा भारतीयों से कितनी अधिक निकट है। फ़ारसीभाषी जनता के विचारों तथा मानस की भारतीयों से असामान्य निकटता इसी भाषिक निकटता के कारण प्रेरित है।’

रूमी की कथा और कविताओं का संस्कृत अनुवाद कर चुके आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी ‘नि:शब्द नूपुर’ को विलक्षण कार्य कहते हैं। 2011 में संस्कृत भारती से प्रो. राधावल्लभ त्रिपाठी की दो किताबें आई थी, रूमीरहस्यम् और रूमीपंचदशी। ‘रूमीरहस्यम्’ रूमी की कविताओं का अनुवाद है तथा ‘रूमीपंचदशी’ उन्हीं की लंबी कथाओं—कविताओं का। त्रिपाठी कहते हैं कि मेरे अनुवाद का आधार रूमी की अंग्रेजी में अनूदित कविताऐं और कथाएं थी। प्रो. त्रिपाठी बलराम शुक्ल के काम को महत्त्वपूर्ण आंकते हैं। उनका कहना है कि बलराम शुक्ल फारसी भाषा के अध्येता हैं इस नाते उनके अनुवाद की स्रोत भाषा फारसी है। त्रिपाठी आगे कहते हैं कि हिंदी में अपने ढंग का यह पहला कार्य है। अभी तक हिंदी में रूमी पर ऐसा काम देखने को नहीं मिला। यह प्रामाणिक कार्य है। इससे हिंदी के पाठकों को विश्वसाहित्य के बड़े कवि को पढ़ने का अवसर मिलेगा। ईरान में सूफी काव्य विलक्षण है, उसमें रूमी की लंबी—लंबी कविताएं हैं। ‘नि:शब्द नूपूर’ से भारतीय भाषा के पाठकों का रूमी और उनकी बड़ी कविताओं से परिचय होगा।

हरेक भाषायी साहित्य में जैसे खुद की प्रेरणा होती है, ठीक वैसे ही फारसी कविता में भी है। फ़ारसी कविता की ऐसी ढेरों रूढियां हैं जो भारतीय मानस को विचलित करती हैं। इसलिए ‘नि:शब्द नूपूर’ का एक आधार भारतीय पाठक की काव्य–रुचि भी है। तभी तो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के कुलपति प्रो. गिरीश्वर मिश्र ने ‘नि:शब्द नूपूर’ के लिए ठीक लिखा है, ‘डॉ. बलराम शुक्ल द्वारा कई तरह के प्रामाणिक तथा मूल फ़ारसी स्रोतों से सहस्राधिक ग़ज़लों का पारायण करने के बाद उनके मध्य से 100 ऐसी ग़ज़लों का चुनाव किया गया है जिनका अनुवाद सम्भव हो सके तथा अनुवाद के बाद वे भारतीय जनमानस के लिए आस्वादन की दृष्टि से उपयुक्त हो।’

जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य डॉ. उमेश नेपाल, रूमी के ताजा अनुवाद को नया साहित्यिक स्पंदन मानते हैं। उनका कहना है, विश्व के अत्यंत सम्मानित साहित्यकारों में रूमी मध्य एशिया के उस भूभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां शुष्कता में भी रस है। वे पूर्वी तथा पाश्चात्य संस्कृतियों के मिलन बिंदु हैं। ऐसे में रूमी के साहित्य का पहले संस्कृत में और अब हिंदी में अनुवाद भारतीय काव्य रसिकों के लिए ताजगीभरा एवं नूतन स्पंदनों को जागृत करने वाला होगा।

संवेदनाओं के संघर्ष के युग में पारस्परिक संवेदनाओं का अनुभव एवं आस्वादन कराने का ऐसा प्रयास हर भाषा के साहित्यविद् को करना चाहिए। ‘नि:शब्द नूपूर’ उनके लिए एक उदाहरण है।

ये भी पढ़ें :

कश्मीर और चिनार : एक अनसुनी पुकार

बाड़मेर की बुजुर्ग माँ को नसीब हुई ‘वतन की मिट्टी’, कैसे हुए भारत-पाक एक?